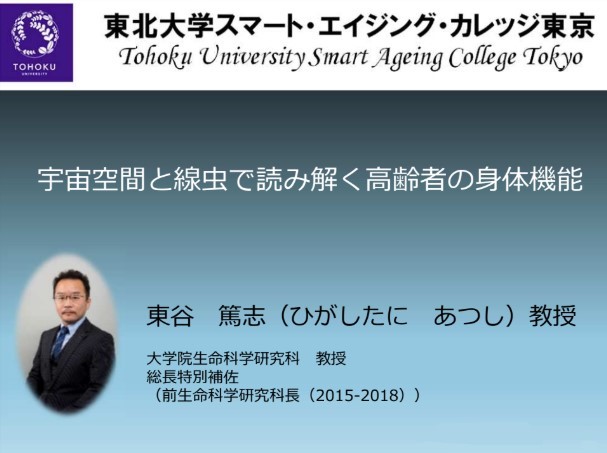

SAC東京6期コースⅠ第5回月例会 事務局レポート

生涯健康脳の維持①

コースⅠ第5回月例会は、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長の瀧 靖之 教授による「生涯健康脳の維持①―超精密脳健診と大規模脳画像研究との融合による認知症予防事業―」が講義テーマです。

日本人の平均寿命と健康寿命は年々延びていますが、その差(男性約9年、女性約12年)はいっこうに縮まりません。要介護になった原因の病気としては、最新データでは認知症が第一位になっています。瀧教授は、認知症を予防し、少しでも発症を遅らせることが平均寿命と健康寿命の差を小さくする上で重要であると考え、認知症がもたらす個人や社会への負担を減らすために脳の発達から加齢までの研究を行っています。

本日の講義は以下の構成で進められました。

1.脳科学からみる脳の発達と加齢

(1)脳の発達

(2)脳の加齢と認知症

2.脳科学を応用した認知症予防事業

7月22日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。

7月22日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。 7月8日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。

7月8日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。