児玉 栄一 教授「抗ウイルス剤の開発とその応用」

10月27日、SAカレッジ21年度コースⅢ第7回月例会開催されました。講師は、災害科学国際研究所災害感染症学分野、大学院医学系研究科、東北大学病院 内科・総合感染症科感染対策委員長、東北メディカルメガバンク機構 児玉 栄一(こだまえいいち)教授。講義テーマは「抗ウイルス剤の開発とその応用」でした。

10月27日、SAカレッジ21年度コースⅢ第7回月例会開催されました。講師は、災害科学国際研究所災害感染症学分野、大学院医学系研究科、東北大学病院 内科・総合感染症科感染対策委員長、東北メディカルメガバンク機構 児玉 栄一(こだまえいいち)教授。講義テーマは「抗ウイルス剤の開発とその応用」でした。

新型コロナウイルス対策として抗ウイルス薬が注目を浴びています。

抗ウイルス薬開発は、1980年代に臨床応用された抗ヘルペス薬であるアシクロビルの効果と安全性から急速に加速しました。エイズ治療薬に引き続き、インフルエンザ治療薬が開発され、C型肝炎に至っては治癒、つまりウイルスの完全排除に到達しました。一方で、抗ウイルス薬は治療だけでなく、予防投与という新たな機能も加わりました。

新型コロナウイルス治療においてはドラッグリポジショニング(既存薬再開発)が急速に広まっています。これは、既存の疾患に有効な治療薬から、別の疾患に有効な薬効を見つけ出すことです。

グローバル化が推し進められている現代、これまでの感染対策とワクチンに加えて、3本目の矢としての期待される抗ウイルス薬についての最新動向を解説いただきました。メディア情報では絶対に聴けない新型コロナウイルス関連の有用情報を得ることができました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。 続きを読む

本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環であります。

本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環であります。

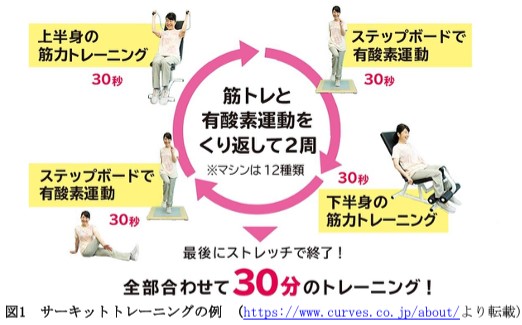

11月19日付「日経電子版」にて、「カーブス、東北大学と共同研究」が掲載されました。

11月19日付「日経電子版」にて、「カーブス、東北大学と共同研究」が掲載されました。

11月10日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第8回月例会開催されました。講師は、大学院文学研究科心理学研究室 多感覚情報統合認知システム研究分野 坂井 信之(さかい のぶゆき)教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。

11月10日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第8回月例会開催されました。講師は、大学院文学研究科心理学研究室 多感覚情報統合認知システム研究分野 坂井 信之(さかい のぶゆき)教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。 11月10日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第8回月例会開催されました。講師は、大学院生命科学研究科 脳神経システム分野 筒井 健一郎(つつい けんいちろう)教授。講義テーマは「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。

11月10日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第8回月例会開催されました。講師は、大学院生命科学研究科 脳神経システム分野 筒井 健一郎(つつい けんいちろう)教授。講義テーマは「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。 10月27日、SAカレッジ21年度コースⅢ第7回月例会開催されました。講師は、災害科学国際研究所災害感染症学分野、大学院医学系研究科、東北大学病院 内科・総合感染症科感染対策委員長、東北メディカルメガバンク機構 児玉 栄一(こだまえいいち)教授。講義テーマは「抗ウイルス剤の開発とその応用」でした。

10月27日、SAカレッジ21年度コースⅢ第7回月例会開催されました。講師は、災害科学国際研究所災害感染症学分野、大学院医学系研究科、東北大学病院 内科・総合感染症科感染対策委員長、東北メディカルメガバンク機構 児玉 栄一(こだまえいいち)教授。講義テーマは「抗ウイルス剤の開発とその応用」でした。