SAC東京6期コースⅠ第6回月例会 参加者の声

9月9日、SAC東京コースⅠ第6回月例会 参加者の声

9月9日、SAC東京6期 第6回月例会開催されました。

9月9日、SAC東京6期 第6回月例会開催されました。

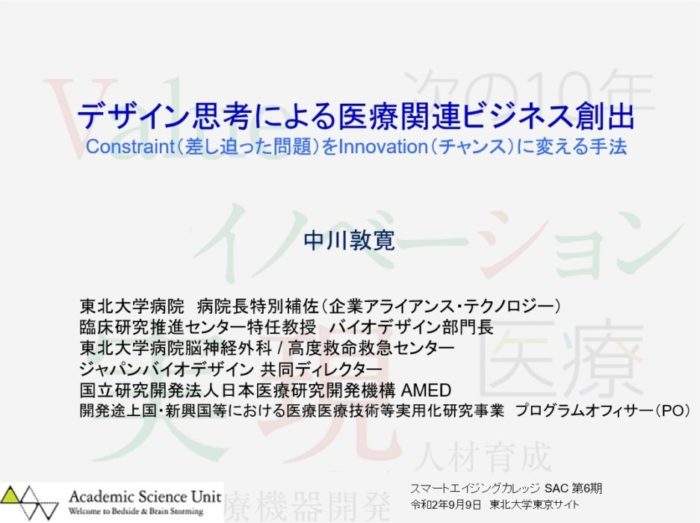

講師は、東北大学病院臨床研究推進センター バイオデザイン部門長、病院長特別補佐(企業アライアンス/テクノロジー)、脳神経外科/高度救命救急センターの中川敦寛特任教授。講義テーマは「デザイン思考による医療関連ビジネス創出」でした。

デザイン思考は人々のニーズを出発点とし、開発初期段階から技術、ビジネスを成功させるための要件を含めた事業化の視点も検証しつつ、問題の解決とイノベーションを実現するアプローチです。

東北大学病院では2014年より46社、1400名の開発研究者を医療現場に受け入れ、デザイン思考を取り入れながら、解決すべき課題を探索してきました。

デザイン思考でのアプローチ法や、東北大学病院ベッドサイドソリューションプログラムASUから得られた知見とデザイン思考を用いたイノベーション事例を紹介しながら、いかにして医療関連ビジネス創出につなげるかについてお話していただきました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

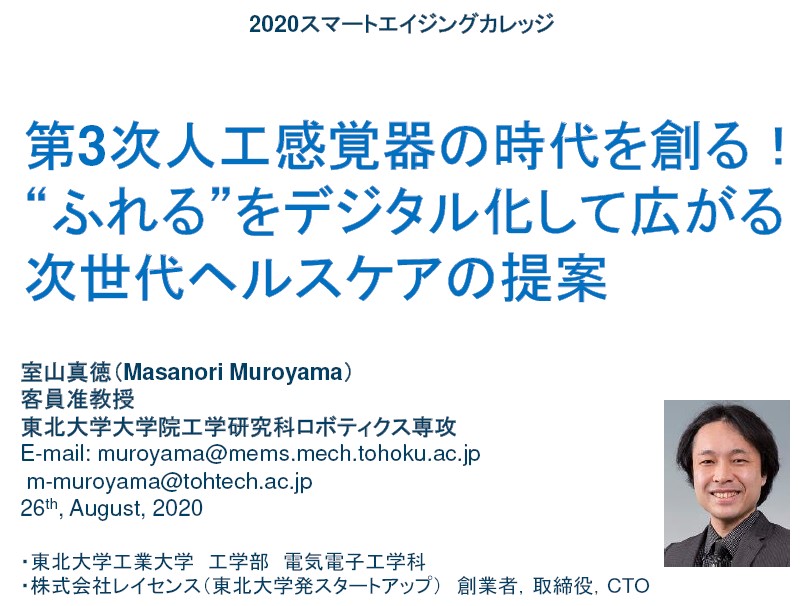

8月26日、SAC東京6期 第5回月例会開催されました。

8月26日、SAC東京6期 第5回月例会開催されました。

8月26日、SAC東京6期 第5回月例会開催されました。

8月26日、SAC東京6期 第5回月例会開催されました。