SAC東京6期コースⅢ第9回月例会 事務局レポート

食品成分によるスマ-ト・エイジング ~プロバイオティクスやプレバイオティクスの可能性~

コースⅢ第9回月例会は、大学院農学研究科食品化学分野、未来科学技術共同研究センターの戸田雅子教授による「食品成分によるスマート・エイジング~プロバイオティクスやプレバイオティクスの可能性~」が講義テーマです。

戸田先生は、食品免疫学・分子アレルギー学が専門です。食品成分の免疫機能性や超加工食品(ファーストフード)が免疫系に及ぼす影響の解析、食物アレルギーに関する解析などの研究を行っています。食品の免疫機能性解析における第一人者、戸田先生の講義が始まりました。

本日の講義は以下3つの構成です。

- 背景 ~腸内細菌について~

- プロバイオティクス

- プレバイオティクス

12月10日、SAC東京6期 第9回月例会開催されました。講師は東北メディカル・メガバンク機構長、東北大学医学系研究科 山本 雅之教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。

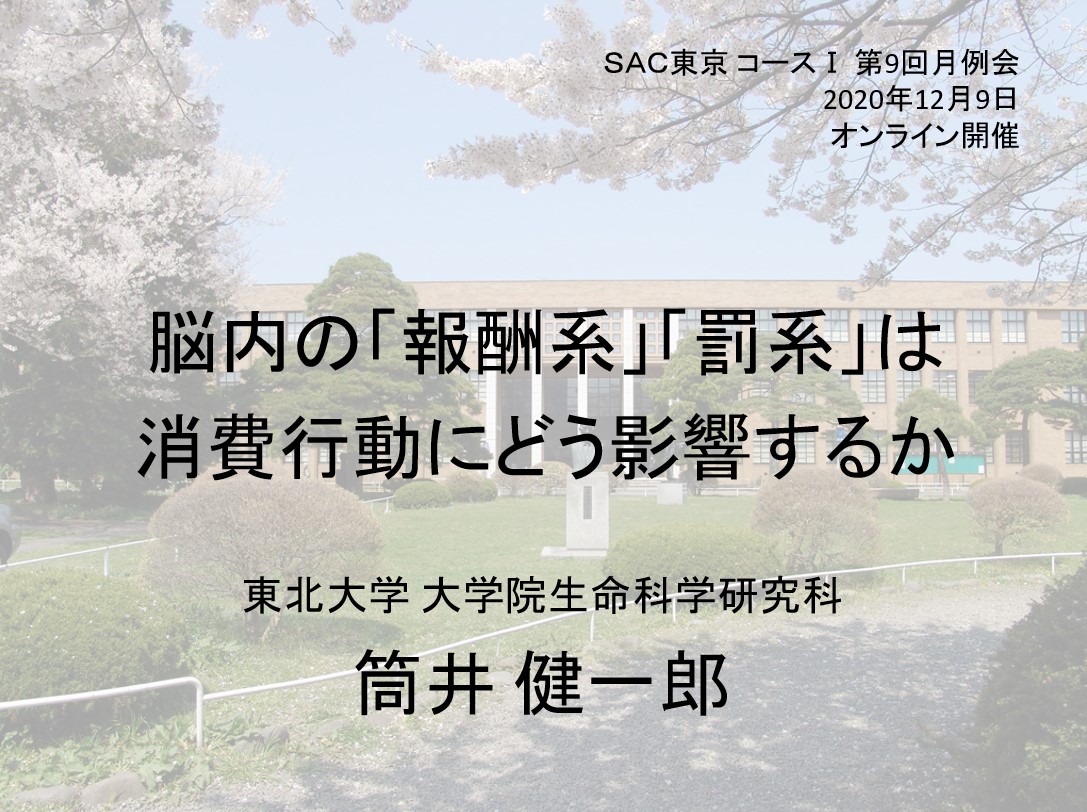

12月10日、SAC東京6期 第9回月例会開催されました。講師は東北メディカル・メガバンク機構長、東北大学医学系研究科 山本 雅之教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。 12月9日、SAC東京6期 第9回月例会開催されました。講師は大学院生命科学研究科筒井 健一郎教授。講義テーマは「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。

12月9日、SAC東京6期 第9回月例会開催されました。講師は大学院生命科学研究科筒井 健一郎教授。講義テーマは「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。

11月25日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。講師は大学院教育学研究科の佐藤克美 准教授。講義テーマは「郷土芸能とテクノロジーを活用した地域と人の活性化」でした。

11月25日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。講師は大学院教育学研究科の佐藤克美 准教授。講義テーマは「郷土芸能とテクノロジーを活用した地域と人の活性化」でした。