SAC東京コースⅡ第9回月例会 参加者の声

12月22日開催 SAC東京コースⅡ第9回月例会 参加者の声

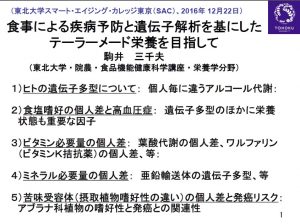

12月22日、SAC東京2期 第9回月例会が開催されました。講師は、東北大学大学院農学研究科長、農学部長 駒井 三千夫 教授。講義テーマは、「食事による疾病予防と遺伝子解析を基にしたテーラーメード栄養を目指して」でした。

12月22日、SAC東京2期 第9回月例会が開催されました。講師は、東北大学大学院農学研究科長、農学部長 駒井 三千夫 教授。講義テーマは、「食事による疾病予防と遺伝子解析を基にしたテーラーメード栄養を目指して」でした。

駒井先生は、健康維持に最も大切なものが栄養素であることを実験動物で具体的に観察してきました。とくに人間の健康維持にとって重要なことは、栄養素代謝や解毒酵素等に個人差があるため、個人毎に各々最適な栄養摂取条件があることです。その観点から今後のテーラーメード栄養について提言されました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

今回は加齢医学研究所所長の川島隆太教授によるテーマ「脳科学を応用して新産業を創成する」の講義でした。

今回は加齢医学研究所所長の川島隆太教授によるテーマ「脳科学を応用して新産業を創成する」の講義でした。