SAC東京活動(42 / 61ページ)

SAC東京3期コースⅡ第12回月例会 参加者の声

3月22日開催 SAC東京コースⅡ第12回月例会 参加者の声

3月22日、SAC東京3期 第12回月例会が開催されました。講師は、小川利久スマート・エイジング・カレッジ東京 事務局長。講義テーマは、「これからの介護ビジネスはどうなるのか?」でした。

3月22日、SAC東京3期 第12回月例会が開催されました。講師は、小川利久スマート・エイジング・カレッジ東京 事務局長。講義テーマは、「これからの介護ビジネスはどうなるのか?」でした。

日本の介護保険システムは、 3年に一度の制度改定を繰り返しながら 団塊世代が全員後期高齢者となる 2025年をめどに地域包括ケアシステムの 構築を目指しています。本年4月には第7回目の改定となり、 診療報酬との同時改定と なっています。

今回の改定では「科学的介護」を重要視し、 エビデンスに基づく成果評価型へ シフトしていくことが示されました。これまで以上に研究機関とも連携し、 AIの導入等による労働の効率化を計り、 介護の成果を具体化する必要があります。

第12回では1年間を振り返りながら、 これから必要とされる介護ビジネスの 方向性を議論しました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

SAC東京3期コースⅡ第11回月例会 参加者の声

2月22日開催 SAC東京コースⅡ第11回月例会 参加者の声

2月22日、SAC東京3期 第11回月例会が開催されました。講師は、社会脳科学研究のパイオニアで「自己」脳研究の第一人者である加齢医学研究所 杉浦元亮教授。講義テーマは、「脳機能イメージングによる人間理解:その新発想を製品・サービスの開発に活かす」でした。

2月22日、SAC東京3期 第11回月例会が開催されました。講師は、社会脳科学研究のパイオニアで「自己」脳研究の第一人者である加齢医学研究所 杉浦元亮教授。講義テーマは、「脳機能イメージングによる人間理解:その新発想を製品・サービスの開発に活かす」でした。

脳機能イメージングは、巧妙に設計した認知課題中の脳活動を計測することにより、様々な人間の認知や行動を司る脳内情報処理過程を明らかにする手法です。この手法を使って、例えば「自己とは何か」といった人間の本質に迫ることができます。今回は脳機能イメージングからの知見を、製品・サービス開発に活かす手法について学びました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

SAC東京3期コースⅡ第10回月例会 参加者の声

1月25日開催 SAC東京コースⅡ第10回月例会 参加者の声

1月25日、SAC東京3期 コースⅡ第10回月例会が開催されました。講師は、東北メディカル・メガバンク機構機構長 山本 雅之 教授。講義テーマは、「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。

1月25日、SAC東京3期 コースⅡ第10回月例会が開催されました。講師は、東北メディカル・メガバンク機構機構長 山本 雅之 教授。講義テーマは、「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。

山本先生が率いる東北メディカル・メガバンク機構では、東北の被災地の医療支援に取り組みながら、日本人独自のゲノムコホートを構築し、それを基盤とした新しい個別化予防・医療の創出を目指しています。

講義では、未来型医療とはどのようなものになるのか等、健康寿命延伸に直結する興味深いお話を聞くことができました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

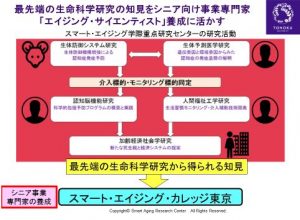

東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター(センター長:川島隆太教授)は、4月11日、東北大学スマート・エイジング・カレッジ(SAC)東京第4期で、シニア向け事業企業内専門家「エイジング・サイエンティスト」を養成するプログラムを開始します。

東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター(センター長:川島隆太教授)は、4月11日、東北大学スマート・エイジング・カレッジ(SAC)東京第4期で、シニア向け事業企業内専門家「エイジング・サイエンティスト」を養成するプログラムを開始します。 3月22日、SAC東京3期 第12回月例会が開催されました。講師は、東北大学 経済学研究科 吉田浩 教授。講義テーマは、「シルバーマーケットの将来と自社の未来を予想する」でした。

3月22日、SAC東京3期 第12回月例会が開催されました。講師は、東北大学 経済学研究科 吉田浩 教授。講義テーマは、「シルバーマーケットの将来と自社の未来を予想する」でした。 2月22日、SAC東京3期 第11回月例会が開催されました。講師は、東北大学 生命科学研究科 脳情報処理分野の 筒井健一郎教授。講義テーマは、「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。

2月22日、SAC東京3期 第11回月例会が開催されました。講師は、東北大学 生命科学研究科 脳情報処理分野の 筒井健一郎教授。講義テーマは、「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。