チャームケア×東北大学 第9回オンライン・チャームカレッジ開催

本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環です。

本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環です。

第9回では「スマート・エイジング:元気でいきいきと過ごすために」をテーマに、村田特任教授の講義がありました。

講義後の質疑応答では参加者からの新型コロナ感染対策への疑問などにもお答えいただき、スマート・エイジングの重要性について理解を深めました。

『 東北大学ヘルステックカレッジ 』開講中! 詳細・お申込みはこちら

本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環です。

本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環です。

第9回では「スマート・エイジング:元気でいきいきと過ごすために」をテーマに、村田特任教授の講義がありました。

講義後の質疑応答では参加者からの新型コロナ感染対策への疑問などにもお答えいただき、スマート・エイジングの重要性について理解を深めました。

シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第12回が公開されました。

シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第12回が公開されました。

『「他人の役に立つ」ことは「自分の役に立つ」こと』と題した今回は、人はなぜ人生の後半期になると他人の役に立ちたくなるのか?についてのお話です。

他人から感謝されたり褒められたりする「心理的報酬」を受け取ると、人は幸せを感じる傾向が強くなります。機能的MRIによる研究で、人は「心理的報酬」を受けているとき、脳内の報酬系の中枢である「線条体」が活性化することがわかっています。 続きを読む

7月28日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。

7月28日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。

講師は、環境科学研究科 中谷 友樹(なかや ともき)教授。講義テーマは「COVID-19流行の時空間推移と人の動き」でした。

感染症を含む健康問題の解決には古くから地図が活用されてきました。地図は現在にあってはデジタル化されGIS(地理情報システム)と呼ばれる情報ツール上で運用されます。このシステムはCOVID-19に対し、どのように活用され、何を明らかにしたのでしょうか。

本講義では、まず感染の発生にみられる時空間的なパターンに着目し、大都市での流行の持続性に着目しました。またCOVID-19の流行に関して社会的に注目を集めたものが、人の動きの地理情報(人流データ)です。人の移動が感染を引き起こす接触と関連する一方で、各種の移動制限(入国制限、移動自粛要請など)が流行の抑制手段として実施されています。

これらにより身体活動の不足や精神的健康の悪化など健康に関する別の問題が懸念されるようになりました。こうした経験を経て、人の動きや地理情報の観点から健康な都市をデザインする論点も議論、ウィズコロナ/ポストコロナの都市づくりを考える絶好の機会となりました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

7月14日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。

7月14日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。

講師は、加齢医学研究所 ⼈間脳科学研究分野 脳MRIセンター(長)、災害科学国際研究所 災害認知科学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 認知脳機能研究部門、杉浦 元亮(すぎうら もとあき)教授。講義テーマは「人間の心と行動の不思議 その裏側を脳機能イメージングでひも解く」でした。

人の心や行動は謎だらけです。しかし、最近の脳機能イメージング研究で、その裏側にある脳の仕組みがかなり見えてきました。例えば、

こうした問いへの答えと共に、人を幸せにする新しいサービス・商品のアイデアが脳の仕組みの中に見つかるかもしれません。

脳と人間行動理解に基づく新発想を製品・サービスの開発に活かしたい方には、必聴の講義となりました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

7月14日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所所長、スマート・エイジング学際重点研究センター長、東北大学ナレッジキャスト株式会社 取締役、川島 隆太(かわしま りゅうた)教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する①」でした。

7月14日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所所長、スマート・エイジング学際重点研究センター長、東北大学ナレッジキャスト株式会社 取締役、川島 隆太(かわしま りゅうた)教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する①」でした。

本講義では改めてスマート・エイジングの考え方と社会的背景について解説されました。次に「脳の機能と加齢現象」をおさらいし、「頭の回転速度のトレーニング」と「記憶の量のトレーニング」の二つ面で脳のスマート・エイジングを解説。「脳トレ研究の歴史」では「脳トレ批判」やlumosityの「脳トレ訴訟」など最近の話題に触れ、「認知症ケア」への応用とその経済的効果の最新成果についてもお話しいただきました。

最後に「脳トレ効果をさらに促進させる方法」についてニューロフィードバックの応用など最新研究に基づくお話を通じて、脳科学から産業を生み出す際の勘所についてお話しいただき、脳トレの第一人者が「本物の脳トレ」を余すことなく語る貴重な月例会となりました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第11回が公開されました。

シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第11回が公開されました。

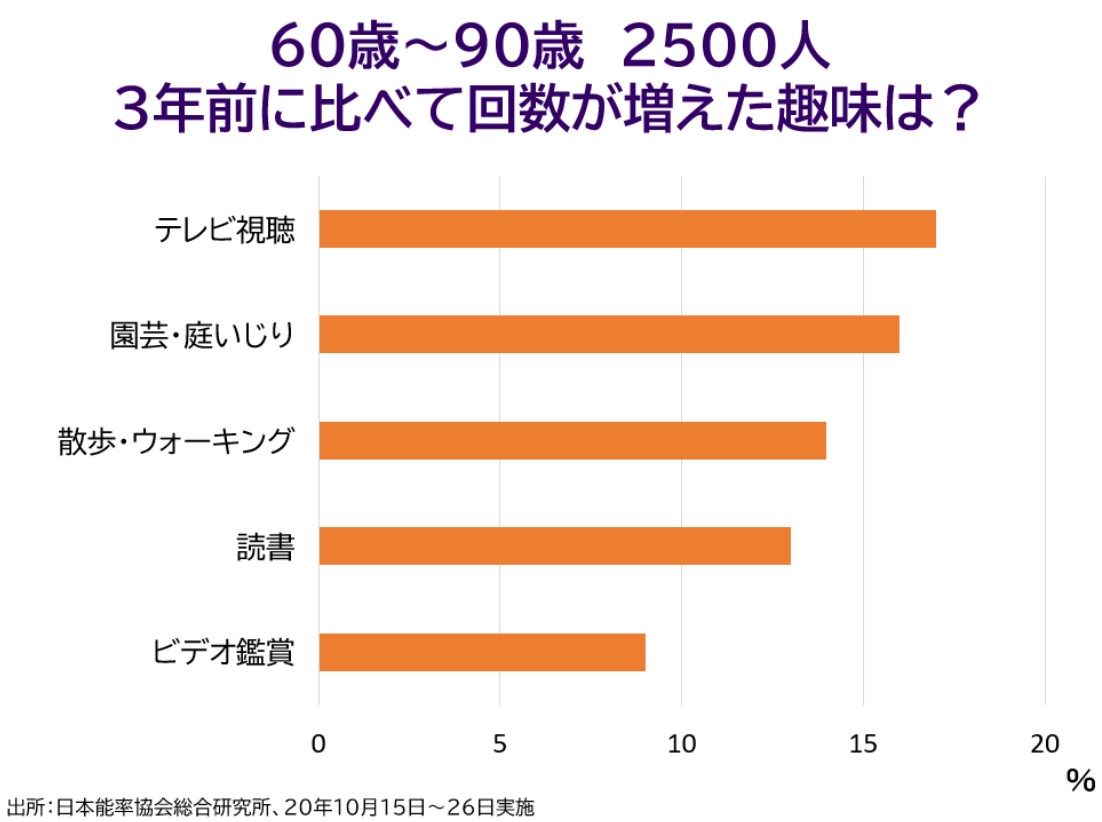

新型コロナウイルス感染症の流行で生活スタイルが変わり、スマート・エイジング実現に必要な4つの条件「運動、認知、栄養、社会性」を満たしにくい要因が増えてきております。

特にテレビやビデオ視聴時間の増加は、大脳の前頭前野の「抑制現象」を引き起こし、認知機能の低下につながる可能性があります。

ウィズコロナ時代こそ、スマート・エイジングの考え方に基づく実践が重要なのです。今回は「スマート・エイジングでウィズコロナ時代を生き抜く方法」をテーマに、生活スタイルについてのお話です。

Copyright (C) 2025東北大学&東北大学ナレッジキャスト All Rights Reserved.