SAC東京第10回月例会 参加者の声

1月28日開催 SAC東京第10回月例会 参加者の声

1月28日、第10回SAC東京月例会が開催されました。参加された皆様からいただいた意見やご感想を掲載します。

1月28日、第10回SAC東京月例会が開催されました。参加された皆様からいただいた意見やご感想を掲載します。

今回の講義テーマは「男女共同参画による少子・高齢時代の経済・経営戦略」。東北大学大学院経済学研究科 吉田浩教授から、「日本の高齢化問題の解決は、女性が活躍できる社会を現出できるかにかかっている」とのお話がありました。

『 東北大学ヘルステックカレッジ 』開講中! 詳細・お申込みはこちら

1月28日、第10回SAC東京月例会が開催されました。参加された皆様からいただいた意見やご感想を掲載します。

1月28日、第10回SAC東京月例会が開催されました。参加された皆様からいただいた意見やご感想を掲載します。

今回の講義テーマは「男女共同参画による少子・高齢時代の経済・経営戦略」。東北大学大学院経済学研究科 吉田浩教授から、「日本の高齢化問題の解決は、女性が活躍できる社会を現出できるかにかかっている」とのお話がありました。

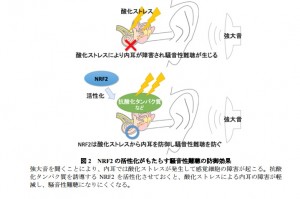

東北大学加齢医学研究所遺伝子発現制御分野の本橋ほづみ教授と防衛医科大学校の松尾洋孝講師の研究グループは、生体の酸化ストレス応答を担う制御タンパク質NRF2の活性が、騒音性難聴のなりやすさに関連することを発見しました。NRF2の活性化は、強大音による酸化ストレス障害から内耳を保護し、聴力の低下を防ぐことを明らかにしました。

東北大学加齢医学研究所遺伝子発現制御分野の本橋ほづみ教授と防衛医科大学校の松尾洋孝講師の研究グループは、生体の酸化ストレス応答を担う制御タンパク質NRF2の活性が、騒音性難聴のなりやすさに関連することを発見しました。NRF2の活性化は、強大音による酸化ストレス障害から内耳を保護し、聴力の低下を防ぐことを明らかにしました。

そして、NRF2の量が少なめになるNRF2遺伝子の一塩基多型を持つ人は、騒音性難聴になりやすい傾向があることを見出しました。NRF2の活性を増強させることで、騒音性難聴の予防が可能になると期待されます。本研究成果は、1月18日に英国の学術誌Scientific Reportsに掲載されました。

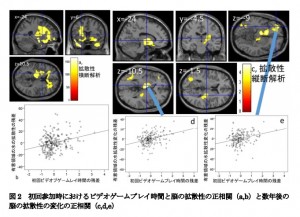

東北大学加齢医学研究所・認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門(川島隆太教授)は、MRI等の脳機能イメージング装置を用いて、健常小児の脳形態、脳血流、脳機能の発達を明らかにすると共に、どのような生活習慣が脳発達や認知力の発達に影響を与えるかを解明してきました。

東北大学加齢医学研究所・認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門(川島隆太教授)は、MRI等の脳機能イメージング装置を用いて、健常小児の脳形態、脳血流、脳機能の発達を明らかにすると共に、どのような生活習慣が脳発達や認知力の発達に影響を与えるかを解明してきました。

今回の講義は教育学習心理学の立場から、コーチングなどわが国の才能教育およびコーチング研究の第一人者である東北大学大学院教育学部研究部北村勝朗教授による「老練なわざの熟達」というテーマで講義を行いました。さて、どんな展開になるのでしょうか。

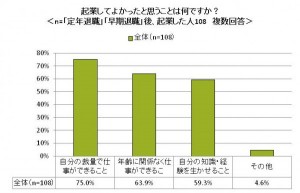

SAC東京参加企業で、シニア向け宿泊予約サービスを提供する株式会社ゆこゆこから、宿泊予約サイト「ゆこゆこネット」の50代以上のメールマガジン会員2,509 人を対象にした「シニアの仕事」に関する調査の結果が発表されました。

また有識者の考察として、SAC東京講師の東北大学村田裕之特任教授のコメントも掲載されています。

Copyright (C) 2025東北大学&東北大学ナレッジキャスト All Rights Reserved.