SAC東京活動(15 / 61ページ)

SAC東京6期コースⅡ第11回月例会 参加者の声

2月10日、SAC東京コースⅡ第11回月例会 参加者の声

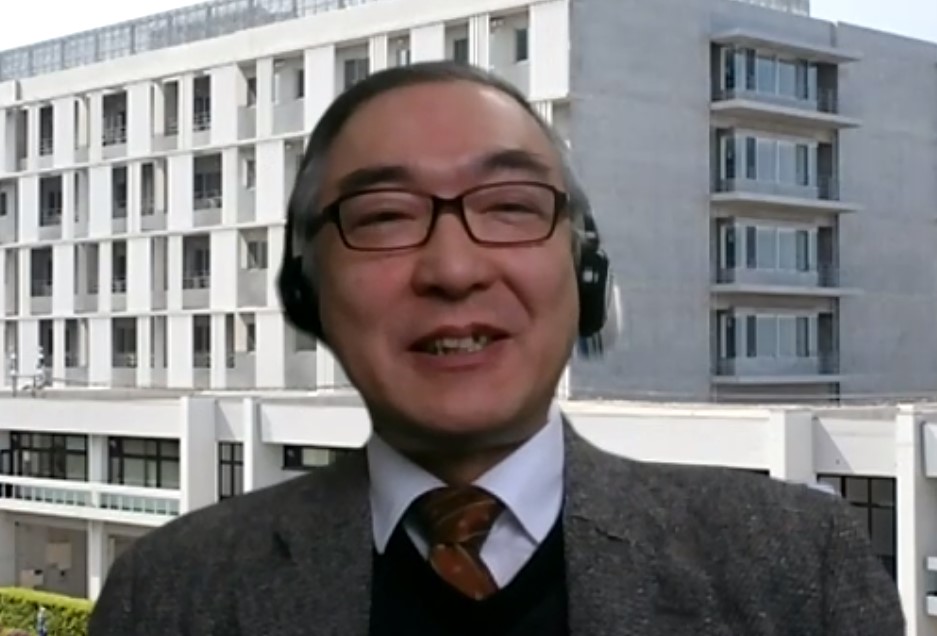

2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は加齢医学研究所 脳科学部門 老年医学分野、東北大学病院 加齢・老年病科長 荒井 啓行教授。講義テーマは「認知症研究:これまでとこれから」でした。

2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は加齢医学研究所 脳科学部門 老年医学分野、東北大学病院 加齢・老年病科長 荒井 啓行教授。講義テーマは「認知症研究:これまでとこれから」でした。

荒井先生は東北大学病院や他の病院で週3回もの忘れ外来での臨床を担当し、実際の認知症患者さんと向き合いながら最先端の研究に取り組んでいます。

講義では認知症研究、特にアルツハイマー病研究の流れと最新動向を知ることができました。

荒井先生が世界で最初に取り組んだ脳脊髄液バイオマーカー開発の話。さらにアミロイドやタウの蓄積をPETで画像化する分子イメージング研究などの興味深い話が聞けました。

認知症対策への関心がかつてないほど高まっている今、非常にタイムリーな内容でした。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

SAC東京6期コースⅠ第11回月例会 参加者の声

2月10日、SAC東京コースⅠ第11回月例会 参加者の声

2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は教養教育院 鈴木岩弓総長特命教授。講義テーマは「日本人の死生観 ―過去・現在・未来―」でした。

2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は教養教育院 鈴木岩弓総長特命教授。講義テーマは「日本人の死生観 ―過去・現在・未来―」でした。

超高齢社会における看護・介護やシニアビジネスを行う上で、私たち日本人の「死生観」がどのようなものであるかの理解が不可欠です。

「死生観」というのは観念の問題であるため、目で見ることができません。従って、講義では観念に基づいて執り行われる行為、特に死者に対してなされる「葬送習俗」を次の構成でお話しすることで死生観のイメージを深めました。

1.はじめに

2.現代日本の「死」の状況

3.「死者」とは誰か?

4.「死者」と「生者」の接点

5.死後の「死者」—「死者」への“想い”—

6.人称からみた「死者」の記憶

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

SAC東京6期コースⅢ第10回月例会 事務局レポート

ロボットからエンターテイメントまで ~幅広い分野に応用が広がる音声対話技術~

コースⅢ第10回月例会は、大学院工学研究科、情報シナジー機構 副機構長の伊藤彰則教授による「ロボットからエンターテイメントまで~幅広い分野に応用が広がる音声対話技術~」が講義テーマです。

伊藤先生は、音声言語処理と音声信号処理を専門とし、音声認識・対話システムを研究しています。人間と機械が音声を使ってやり取りするシステムは、近年の音声認識・音声合成・言語処理技術の発展により、一般に使える技術になってきています。音声対話システムの歴史と基礎技術、様々な応用事例や今後の展望について大変興味深い講義となりました。

本日の講義は以下4つの構成です。

- 音声対話システムとは何か

- 音声対話システムに使われる技術

- システム開発

- マルチモーダル対話へ