SAカレッジ21年度 コースⅡ第6回月例会 参加者の声

江草 宏 教授「ips細胞を利用した骨再生材料の創生」

9月8日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第6回月例会開催されました。講師は、大学院歯学研究科分子 再生歯科補綴学分野、大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター長、大学院歯学研究科 先端再生医学研究センター長、東北大学病院 副病院長 江草 宏(えぐさ ひろし)教授。講義テーマは「ips細胞を利用した骨再生材料の創生」でした。

9月8日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第6回月例会開催されました。講師は、大学院歯学研究科分子 再生歯科補綴学分野、大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター長、大学院歯学研究科 先端再生医学研究センター長、東北大学病院 副病院長 江草 宏(えぐさ ひろし)教授。講義テーマは「ips細胞を利用した骨再生材料の創生」でした。

歯科治療の概念を大きく変えたインプラントの原理が発見されたのは二十世紀半ばのことです。以来、この治療が普遍的なものになるのに約50年もの年月を要しました。

日本発の科学技術である“iPS細胞”は、発見から約15年が経過しましたが、現在も国民の期待を集め、その医療への応用が推進されています。はたして、iPS細胞は、身近な医療技術となっていくのでしょうか?

江草先生は、iPS細胞から人工骨を作製し、これを基盤とした新たな骨再生医療の事業化に取り組んでいます。細胞を用いた医療技術を事業化する際にどんな課題に直面し、それをどのように解決していくのか、今日に至る長い研究開発の道のりとともに紹介していただきました。

そして、大きな期待を集めている近未来の再生医療技術について、江草先生が構想する夢のあるビジョンと研究開発およびその事業化に関する最前線の情報をお伝えいただきました。

参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

8月25日、SAカレッジ21年度コースⅢ 第5回月例会開催されました。講師は、大学院医学系研究科産科学・胎児病態学分野 大学院医学系研究科周産期医学分野 大学院医工学研究科近未来生命情報工学分野 齋藤 昌利(さいとうまさとし)教授。講義テーマは「周産期医療のルネッサンスを目指して」でした。

8月25日、SAカレッジ21年度コースⅢ 第5回月例会開催されました。講師は、大学院医学系研究科産科学・胎児病態学分野 大学院医学系研究科周産期医学分野 大学院医工学研究科近未来生命情報工学分野 齋藤 昌利(さいとうまさとし)教授。講義テーマは「周産期医療のルネッサンスを目指して」でした。 8月11日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第5回月例会開催されました。講師は、工学研究科 化学工学専攻 渡邉 賢(わたなべ まさる)教授。講義テーマは「超臨界で天然物がお宝に?~新しい食品加工と廃棄物処理技術~」でした。

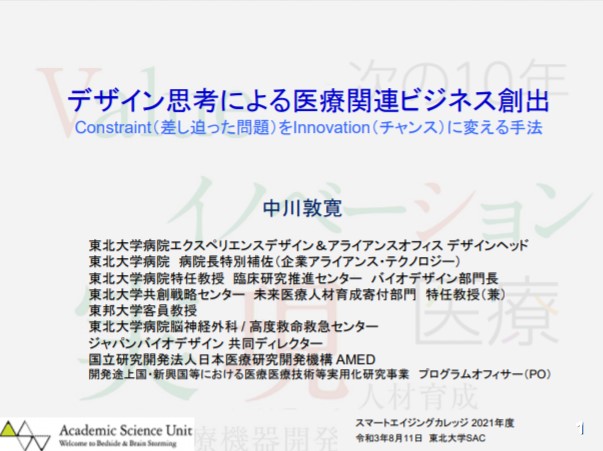

8月11日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第5回月例会開催されました。講師は、工学研究科 化学工学専攻 渡邉 賢(わたなべ まさる)教授。講義テーマは「超臨界で天然物がお宝に?~新しい食品加工と廃棄物処理技術~」でした。 8月11日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第5回月例会開催されました。講師は、東北大学病院臨床研究推進センターバイオデザイン部門長、東北大学病院長特別補佐(企業アライアンス テクノロジー)、脳神経外科/高度救命救急センター 中川敦寛(なかがわ あつひろ)特任教授。講義テーマは「デザイン思考による医療関連ビジネス創出」でした。

8月11日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第5回月例会開催されました。講師は、東北大学病院臨床研究推進センターバイオデザイン部門長、東北大学病院長特別補佐(企業アライアンス テクノロジー)、脳神経外科/高度救命救急センター 中川敦寛(なかがわ あつひろ)特任教授。講義テーマは「デザイン思考による医療関連ビジネス創出」でした。 7月28日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。

7月28日、SAカレッジ21年度 第4回月例会開催されました。